“Indispensable cuantificar la motivación por razón de género para llevar los feminicidios de la esfera privada a la esfera pública” apunta experto de UNODC-INEGI.

Con más de cuatrocientos asistentes y ponentes, se realizó con éxito la tercera edición del “Congreso sobre violencias de género: Evidencias y mejores prácticas de intervención en México, América Latina y el Caribe”. Este evento “Desde 2017 [..] ha sido un espacio que atiende la necesidad de discutir esta realidad incómoda alrededor de la conmemoración del 25N”, recalcó la doctora Sonia Frías en el acto inaugural. Ante un público expectante y con la presencia del director del CRIM, el Dr. Fernando Lozano, y de la coordinadora de Humanidades de la UNAM, la doctora Guadalupe Valencia, la secretaria académica del CRIM deseó un excelente congreso a nombre del comité académico.

Organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, internacionales, personas activistas y académicas provenientes de distintos horizontes se dieron cita en esta inigualable oportunidad para conocer innovaciones conceptuales, metodológicas y estadísticas sobre cómo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, así como para intercambiar experiencias y aprender colectivamente a superar esta pandemia silenciosa que afecta a todes.

Nombrar, visibilizar, investigar fueron conceptos inaugurales

Entre las personas expertas que inauguraron el evento, Mark R. Thomas, representante del Banco Mundial en México, reconoció la importancia de las investigaciones sobre las consecuencias de las violencias de género: “Afectan las capacidades y la productividad de las sobrevivientes; el acoso sexual afecta la movilidad de las niñas y mujeres, y, más allá de lo individual, impactan en las familias y [en] la comunidad”. El economista apuntó que “los costos económicos por la violencia de pareja pueden llegar hasta el 3 o 4 % del producto interno bruto de un país”, por lo que reiteró su compromiso de “apoyar la investigación y ponerla al servicio de la acción”.

La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Mónica González Contró, enfatizó que es importante visibilizar y nombrar las violencias de género para erradicarlas; “No sólo hay que sancionarlas, sino ir a atacar a lo medular de estas formas de violencias”. Precisó que se trata de violaciones a los derechos humanos que han sido normalizadas y resultan difíciles de identificar en un sistema patriarcal.

También urge identificar “¿Qué es y qué no es violencia?, y reflexionar sobre el drama y la catástrofe de la violencia como la ruptura de vínculos”, contribuyó la doctora Marisa Belausteguigoitia Rius, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Para ella también resulta importante tomar conciencia de que, frente a este amplísimo congreso, donde vemos “la violencia acomodada por todos lados”.

Experiencias globales hacia soluciones situadas que incluyan una perspectiva de salud pública

Durante la conferencia inaugural, la doctora Leticia Bonifaz, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, aseguró que “A nivel internacional, la legislación no ha sido suficiente”. A su parecer, aunque la tarea de legislar sea la más inmediata, no es la más eficaz. Aseguró que las leyes “se quedan en letra muerta porque hay muchas cosas que hacer después de una ley, como dar presupuesto para prevención, atención integral y completa a víctimas, refugios”. Además, para la experta en igualdad de género, es imprescindible vigilar que no se burocraticen los esquemas de atención a la violencia de género y que no se desvirtúen las acciones por un mal diseño organizacional.

Bonifaz precisó que frente a la impunidad, en el contexto de América Latina, la prevención debe ser el objetivo rincipal. Para ello, “la universidad debe jugar un papel fundamental realizando cambios sustanciales en planes de estudios”, añadió con optimismo en alusión a la intención del rector Leonardo Lomelí por atender este tema.

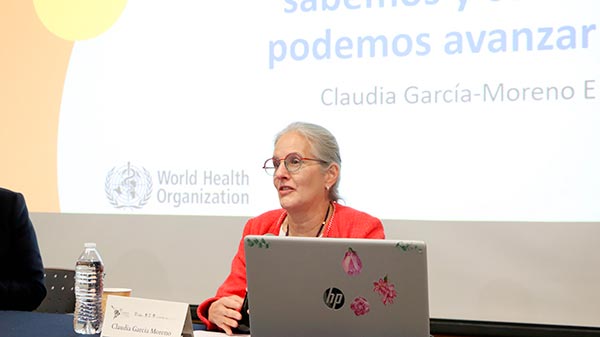

La además especialista en derechos humanos aseguró que “los psicólogos y médicos tienen dificultad para identificar los problemas de derechos humanos que rozan con sus prácticas”. Por otra parte, la doctora Claudia García Moreno, líder en trabajos sobre violencia contra las mujeres de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su conferencia de clausura coincidió con Bonifaz respecto a lo anterior y añadió que la violencia está asociada con muchos problemas de salud, pero que los profesionales de la salud siguen viendo el problema de violencia como algo vinculado a la justicia, a las leyes.

García Moreno invitó a incorporar la perspectiva de salud pública en los estudios sobre violencia de género. Argumentó que, con base en estudios de prevalencia derivados de encuestas epidemiológicas en diversos países, la OMS logró llamar la atención sobre el tema. La experta en género y salud hizo hincapié en identificar y atender los factores de riesgo o agravantes de la violencia de género, por ejemplo, el consumo del alcohol en relación con la violencia doméstica; también destacó la importancia de identificar y promover los factores de protección, como la educación secundaria y los movimientos de mujeres organizadas.

“Tenemos varios retos por delante, como mejorar la identificación de la violencia durante el embarazo, el nacimiento y la primera infancia, y fortalecer la investigación que tome en cuenta la complejidad de las violencias, la interacción de las diferentes violencias y su efecto acumulativo, y hacer estudios longitudinales”, aseveró la también experta en salud sexual y reproductiva.

Las expertas que inauguraron y clausuraron el evento también coincidieron en poner especial atención a la prevención. Además, en contextos donde se intersectan la salud y la justicia, adquiere relevancia contar con un sistema de sanciones que esquive el punitivismo extremo, apuntó la doctora Bonifaz, y que el primer contacto para atender los casos de violencia sea un proveedor de salud, de acuerdo con la doctora García-Moreno.

La funcionaria de la OMS añadió que “el sistema sanitario y los proveedores de salud tienen un papel crítico en apoyar a las mujeres a minimizar el impacto de la violencia y en prevenir la violencia. Los proveedores de salud tienen la responsabilidad ética de derechos humanos de no causar más daño”.

Medir para conocer y mejores datos para atender

Un tema recurrente durante los distintos foros del congreso fue la medición: cómo medir para conocer la dimensión del fenómeno y cómo obtener datos para hacer comparaciones que lo describan a nivel regional y doten de información a las políticas públicas. En particular, este tema se discutió a profundidad en dos paneles de personas expertas moderados por la doctora Alejandra Ríos del INEGI.

Se pusieron sobre la mesa las consideraciones éticas y metodológicas de los levantamientos de datos en encuestas especializadas para poder hacer análisis comparativos y describir el fenómeno en la región. Aunque existen muchas similitudes entre los esfuerzos de medición en la región, el panorama general de las encuestas especializadas en América Latina expuesto por Andrea Llerena, asesora regional de Estadísticas y Datos para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, dejó claro que las diferencias entre las encuestas dificultan la comparación. Las variaciones en definiciones, periodos y métodos de muestreo, grupos de edad, así como las diferencias en denominadores y tipo de muestras, son algunos de los elementos a uniformizar para lograr mejores comparaciones.

Gracias a la intervención de la jefa de la Unidad de Género de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Chile, Michele Benavides, se discutió la importancia de hacer mediciones periódicas, así como de hacer evolucionar las encuestas a partir de la participación de los sectores involucrados y la relevancia de validar los instrumentos. Tal fue el caso de la Encuesta de Violencia Intrafamiliar–Violencia contra la Mujer (ENVIF-VCM) en Chile. Los resultados de 2022 incluyen una comparación del medio urbano y rural, además de datos sobre violencia en espacios públicos, laborales y educativos. La encuesta no solo mide las variables relacionadas con la violencia de género, sino también la percepción de los mecanismos de prevención y control.

Por su parte, Victoria Gallo, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (Argentina), compartió la experiencia argentina de la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, realizada al mismo tiempo que la Endireh en México, en condiciones de falta de privacidad a causa de la pandemia. Gallo enfatizó el acierto de incluir la información sobre las personas que solicitan apoyo y los efectos positivos de hacerlo. Al respecto mencionó el sistema integrado de casos de violencia por motivos de género que se impulsó en Argentina como herramienta para sistematizar la información sobre casos, consultas o denuncias por violencias de género de todo el país, el cual propicia el análisis estadístico.

“Las encuestas buscan conocer las prevalencias sin preguntar exactamente si han sido víctimas de violencia y se complementan con los registros administrativos de las personas que denuncian o buscan ayuda”, precisó la experta en econometría Andrea Llerenas, quien también reafirmó “el compromiso de países y organizaciones en estos espacios de discusión para acordar vías eficientes para la comparabilidad regional”.

Durante dicho panel, tal como en otras mesas de trabajo durante el congreso, también se mencionó el problema de incluir la diversidad cultural de los pueblos indígenas en las encuestas. A este respecto, la activista Rubí Nolasco Cruz, de la Casa de la Mujer Indígena Yoltika de Puebla, quien participó en una de las mesas redondas, habló de la necesidad de establecer una metodología autogestiva con encuestas para estudiar la violencia en las comunidades, de manera que se produzca un diagnóstico propio.

El ejemplo más severo de violencia por razones de género contra las mujeres, el feminicidio fue abordado en el segundo panel. Ahí se discutió sobre las dificultades para su medición desde una perspectiva global, histórica y conceptual: “Hay que ver los datos como producto de un ecosistema: hay diferentes actores para medirlo, como las organizaciones internacionales, los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y observatorios ciudadanos”, quienes, de acuerdo con Saide Mobayed de la Universidad de Cambridge, han impulsado la medición del feminicidio, muchas de ellas a nivel global.

Cómo se miden, recolectan y comparan los datos sobre feminicidio a escala global depende de las acciones sinérgicas dentro de este ecosistema. Para Mobayed, es clara la necesidad de contar con más herramientas tecnológicas, más foros de discusión sobre el tema y más datos que sean compartidos de manera amplia.

La ONU comparte los datos que tiene, pero “¿qué se incluye en un comparativo global, en una métrica global, cuando no todos los países registran los datos?”, apuntó Roberto Murguía Huerta, del Centro de Excelencia UNODC-INEGI. Durante su intervención presentó el nuevo marco estadístico para medir el feminicidio y señaló que un comparativo global se incluyen criterios, variables y categorías para fines estadísticos, incluida la generación de un nuevo dato estadístico: homicidios motivados por razones de género. “Es muy difícil cuantificar la motivación por razón de género, pero es indispensable contar con esta información para llevar los homicidios de la esfera privada a la esfera pública”, recalcó el experto.

Para poder hacer comparaciones regionales, “idealmente en todas partes del mundo se debería contar con información sobre todas estas variables” invitó Murguía, quien también mencionó que se hará una prueba piloto en América Latina y el Caribe, trabajando con Ecuador, Honduras, República Dominicana y Jamaica para entender los retos para su implementación.

Los derechos humanos orientan las políticas públicas en favor de las mujeres, pero también de la humanidad

La obtención de datos es crucial para poder informar, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas; además, “es difícil diseñar políticas públicas que cambien la realidad de las personas si las autoridades no tienen claridad en los datos ni saben cómo se generan”, comentó Nayeli Sánchez, coordinadora de Spotlight ONU-Unión Europea y Gobierno de Méico, durante su participación en la mesa redonda donde se discutió la eficiencia de las políticas públicas En la mesa se abordó lo que buscan atender las políticas públicas, si hay particularidades entre ellas o si hay algo específico a cada una, si se cuenta con mecanismos para medir su eficacia y, dada la información que se tiene sobre ellas y sus características, si es pertinente hacer una comparación entre las políticas públicas.

La perspectiva de género, de derechos humanos y la perspectiva del modelo ecológico contra la violencia de género han sido la base de las políticas públicas en la materia y son un faro para entenderlas, analizarlas y evaluarlas.

Para Alexia Campos Basualdo, abogada penalista especialista en derechos humanos (género, tierra y territorio) de Amnistía Internacional México, se requieren especificidades en las políticas públicas para poder incorporar la interseccionalidad como una variable importante en los análisis. La coordinadora de Spotlight-ONU, Nayeli Sánchez, matizó: “hay que avanzar a un enfoque integrador, no tan específico. Los derechos humanos son faro orientador de derechos para las mujeres, pero también para la humanidad. Si mi política pública es inaccesible para las niñas y adolescentes, o para grupos poblacionales, como personas discapacitadas sin empleo, quiere decir que las políticas públicas están mal diseñadas”. Considera, además, que la política pública debe ser cuestionada si no considera lo anterior y recuerda que hay un marco regulatorio internacional, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

En el diálogo a lo largo del congreso surgieron numerosos retos relacionados con las limitaciones para la obtención de datos más completos. Entre ellos están la contextualización y las discrepancias en la conceptualización de base; pero también la falta de medidas estandarizadas sobre la violencia psicológica de pareja, la importancia de integrar la interseccionalidad, la visibilización de nuevas formas de violencia como ciberacoso, el uso de imágenes, la falta del análisis sobre cómo las situaciones de conflicto o emergencia afectan los indicadores y las prevalencias, y las problemáticas que se presentan por falta de estudio de la violencia sexual, entre muchos otros conjuntos de datos que aún no se han medido adecuadamente. En ese sentido, un problema sustancial es que en América Latina las capacidades institucionales son débiles, coincidieron las expertas.

La feminista y exdirectora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, también participó en este encuentro y señaló que “la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no existe en la acción porque no hay positividad en la garantía de ese derecho y no hay estrategia que pueda dar seguimiento”.

Alexia Campos de Amnistía Internacional opinó que la violencia sistemática es estructural y “es una cuestión de poder [...] No podemos hablar de cuerpas y cuerpos feminizados muertos sin hablar de la militarización. No solo desde el patriarcado”, e hizo un llamado urgente a contextualizar nuestro análisis de las violencias contra las mujeesr según el país, en el contexto del crimen organizado, pandillerismo y narcotráfico, pues “esto hace muy complejo el manejo de las políticas públicas” apuntó.

Se compartieron también los aprendizajes y ejemplos positivos extrapolables a varios países de la región, por ejemplo, el trabajo comunitario de las colectivas, darse cuenta de quién invierte en las políticas públicas y generar una conversación a nivel global. “En el marco de Spotlight se logró, desde un enfoque de gobernanza, con organismos multilaterales, con gobiernos y sociedad civil, en igualdad de voto con más de veintiséis países”. Nayeli Sánchez celebró que con este modelo su organización detonó muchas políticas públicas, y recalcó el caso del modelo de atención de México, donde colaboraron las investigadoras del CRIM, Sonia Frías e Irene Casique.

Entre los desafíos se discutió cómo vencer la impunidad construyendo capacidades gubernamentales; la necesidad de atender la violencia específica que sufren las mujeres adultas mayores, las que investigan las muertes de sus hijas, y el sistema nacional de cuidados. También se consideró urgente incluir la perspectiva ecológica en la elaboración de políticas públicas y en los análisis, considerando la crisis climática como un factor que influye en la violencia de género. El llamado fue unánime a apostar a la construcción de espacios diversos y plurales, donde sea posible compartir conocimiento y transferir capacidades, así como a pensar desde otras perspectivas, cambiar la narrativa social sobre lo femenino y crear nuevas masculinidades.

Construirnos en derecho: cómo nos miramos, cómo nos vivimos y cómo nos relacionamos, esa es la primera justicia

La invisibilización de las mujeres indígenas y afrodescendientes se discutió en otra mesa redonda que reunía principalmente a mujeres activistas y donde uno de los temas que más resaltó fue la interseccionalidad en estos grupos.

“La principal violencia es la invisibilización y no conocernos”, comentó la activista Celeste Sánchez Sugía durante la mesa redonda moderada por Manuel Contreras, del Banco Mundial. “Nos hace falta conocer más las culturas indígenas; para los mayas todo es interrelación en nosotros”, agregó la activista Otilia Lux, y Fátima Gamboa, de X-Justicia, complementó: “construirnos en derecho: cómo nos miramos, cómo nos vivimos y cómo nos relacionamos, esa es la primera justicia”.

Con apoyo de un video que explicaba los procesos autogestivos de las mujeres de la Casa de la Mujer Indígena Yoltik, Rubí Nolasco Cruz explicó el trabajo de atención de las mujeres indígenas activistas en todos los temas de lengua, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, así como de la violencia de género. Hizo hincapié en la importancia de hacer este trabajo desde la cosmovisión de las indígenas y llamó la atención sobre la necesidad de incluir una perspectiva intercultural en los centros de atención. Rubí Nolasco, indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, invitó a “ver el cuerpo como primer territorio en la mujer indígena, desde sus miradas indígenas”, con el conocimiento, además de que las hablantes no escriben y no saben leer lenguas maternas indígenas.

La activista Fátima Gamboa recordó también la importancia de tener cuidado al hablar de particularidades, como si por ser indígenas se tuvieran derechos específicos diferenciados, puesto que los derechos son universales. Sin embargo, “estos están vacíos o sin potencia y solo se llenan de contenido a través de los activismos entre mujeres organizadas”. Asimismo, propuso tener cautela al hablar de interseccionalidad, pues si bien permite plantear las diversidades, hace falta que “cada grupo pueda decir sus propias visiones e historias, desde la perspectiva de justicia, sin que esta la dé el Estado o la academia, sino desde cómo nos vemos como grupo”.

“Estamos trabajando por los derechos de todas las personas: emancipación propia es emancipación de todos, es trabajo por la paz”, concluyó Fátima Gamboa.

Libros para compartir de manera amplia los estudios sobre violencias de género y la sensible realidad del feminicidio

El tercer “Congreso sobre violencias de género: Mejores prácticas de intervención en México, América Latina y el Caribe” también fue la ocasión para la presentación de tres libros. Dos de ellos fueron escritos por académicas del CRIM y en dos se aborda el preocupante tema del feminicidio.

La doctora Sonia Frías presentó su libro Violencias de género en contra de mujeres y niñas indígenas en México en contextos públicos, privados e institucionales. En la obra subyace una perspectiva interseccional para advertir las múltiples determinaciones socioestructurales que interactúan, se acumulan y generan desventajas entre las mujeres y niñas indígenas. Asimismo, se reconoce la importancia de incorporar la diversidad étnica y cultural de México en el quehacer de los Gobiernos y de la academia, para asegurar que las mujeres y niñas indígenas sean visibilizadas y así puedan comenzar a vivir una vida libre de violencias.

A su vez, se presentó la obra Judicialización estratégica de homicidios y feminicidios, de la investigadora posdoctoral en el CRIM, la doctora Ma. de Lourdes Velasco. Apoyada en los casos de Nuevo León y Nayarit en su atención a homicidios y feminicidios, la autora ilustra por qué se producen altos niveles de judicialización delictiva o por qué se genera una crisis de seguridad y derechos humanos.

La otra obra sobre feminicidios que se presentó fue The Routledge International Handbook on Femicide and Feminicide, editada por Myrna Dawson y Saide Mobayed Vega. Esta es un manual transnacional, multidisciplinario e intersectorial que aporta un enfoque global a la problemática del femicidio/feminicidio. En él se invita a adoptar un marco de derechos humanos para trabajar hacia la prevención de este delito, en un mundo cada vez más inestable para las mujeres y las niñas.

Estos libros son el resultado de muchos años de aprendizaje, que aún continúa, sobre los feminicidios. Lo cual se ilustró durante la mesa de discusión "Feminicidios: desentrañando una grave crisis de derechos humanos”. Ahí, las maestras María de la luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y activista, y Carla Mishel Salas Ramírez, abogada feminista defensora en derechos humanos, compartieron qué estrategias han sido efectivas para obtener resultados frente a un entramado institucional rebasado en recursos y estructuras. Cada una de ellas, desde sus espacios de lucha e incidencia, estuvo de acuerdo en que un primer desafío fue tener hallazgos y concientizar la gravedad de lo que está pasando. Para ello, se hizo el primer registro sobre cómo se están obteniendo los datos y la documentación para hablar de diferentes contextos, identificar patrones de violencia, etcétera.

Un segundo logro fue alcanzar una visión creativa y ver el litigio estratégico desde la perspectiva de las mujeres, que no es algo sencillo, y se logró representando a las víctimas de Campo Algodonero. Así, “se transformó la visión que tenían el sistema interamericano y la academia”, y se comenzó a hablar sobre la responsabilidad de defender los derechos humanos de las mujeres, y se logró que se usara la palabra feminicidio.

Un tercer logro, mencionaron, ha sido la posibilidad de crear alianzas que ayuden a armar un frente fuerte, con alianzas internacionales importantes para aprender cuáles son las razones de género y los criterios objetivos para identificarlas como los detonantes de la violencia que se ha suscitado. Y, sobre todo, para aprender lo que no y lo que sí se debe hacer.

Esta edición, también fue la oportunidad para la primera Feria del Libro de Género y la exposición “Lenguaje de género”.

Dra. Paula González-Rubio Garrido

Difusión y comunicación institucional